科学の現場でキャリアを考える - 女性研究者の視点、テクニカルスタッフの視点

2025年3月8日

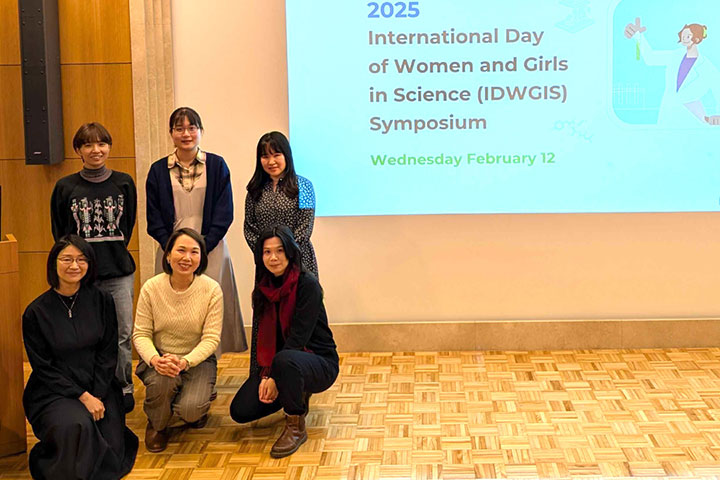

2月12日に理化学研究所神戸キャンパスにおいて、International Day of Women and Girls in Science (科学における女性と女児の国際デー)*1クリックすると用語解説に移動します を記念し、女性科学者の功績を讃えるとともにダイバーシティ推進の一環として研究所内向けのシンポジウムが開催されました。研究者、テクニカルスタッフ、学生、事務職員など、主に生命機能科学研究センター(BDR)に勤務する様々な職種の人々が参加しました。

女性研究者による科学講演会

シンポジウムではBDR所属またはBDRに縁のある女性研究者4名による講演が行われました。現地会場では30名以上が参加し、オンラインでは20名以上が視聴しました。現地参加者の約7割を女性が占めました。

最初に、BDRのダイバーシティワークグループのメンバーであり、本イベントのオーガナイザーであるLi-Kun Phngチームリーダーが登壇し、当センターにおける女性研究者の現状を紹介しました。また、ダイバーシティ推進のための取り組みとして最近センター内で活発に行われているイベントPower Hour*2とBDR Launchpad*3についても紹介しました。

続いて、4名の女性研究者が自身の研究成果について講演を行いました。

まずBDR林茂生チームリーダーの研究室で学振特別研究員として成果を上げ、現在は東北大学大学院生命科学研究科で助教として教育と研究に従事する関根清薫(せきね・さやか)さんが、生物の管状組織を支える細胞骨格の自己組織化についての最新の研究成果と、東北大学における女性登用推進への関わりや、かつて東京大学で大学院生として所属した研究室やポスドク研究員として所属したアメリカの研究室での経験などキャリアの歩みを交えながら講演しました。

続けてBDR栄養応答研究チーム(小幡史明チームリーダー)に所属し、先ごろ博士論文の審査を終え、この春に博士号を取得予定の大井綾乃さん、中国の大学を卒業し、英国で博士号を取得したのちBDR 血管形成研究チーム(Li-Kun Phngチームリーダー)でポスドク研究員として働くYan Chenさん、BDRで9年以上にわたり発生エピジェネティクス研究チーム(平谷伊智朗チームリーダー)の研究員として活躍し、子育てと両立しながら研究を続ける髙橋沙央里さんらが、それぞれの最新の成果について発表しました。

最後に、ダイバーシティワークグループを代表してYu-Chiun Wangチームリーダーが登壇し、センター内のジェンダー平等と多様性を推進していくことの重要性を改めて強調し、今後の関連イベントの紹介を行い、講演の部を締め括りました。

テクニカルスタッフによる昼食会

講演後は、テクニカルスタッフ同士の交流を深める昼食会が開催され、約35名のテクニカルスタッフが参加しました。これほど多くのテクニカルスタッフが一堂に会する機会はこれまでになく、貴重なネットワーキングの場となりました。

この取り組みは、昨年のInternational Day of Women and Girls in Science において、テクニカルスタッフの男女比の不均衡が指摘されたことやPower Hourイベントにおいてキャリア形成支援の不足が課題として何度も指摘されたことを受け、有志のテクニカルスタッフによって企画されました。

イベントでは、事前に実施されたテクニカルスタッフ向けアンケート調査の結果が共有され、現状の課題や問題意識が明確になりました。参加者からは、

- 他のテクニカルスタッフと情報を共有したい

- スキルアップの機会を増やしたい

- 具体的なキャリア形成のノウハウを知りたい

といった意見が寄せられ、ラボ単位での孤立を防ぎ、情報共有のメリットを活かすことの重要性が強調されました。

会合では軽食も振る舞われ、リラックスした雰囲気の中で意見交換が行われました。また、参加者全員の賛同を得て、今後も定期的にこのような会を開催し、緩やかなネットワークを維持することが決定されました。

企画に携わった岡田初美さんは「今回のイベントをきっかけに、テクニカルスタッフのネットワーキングが進み、より働きやすい環境づくりにつながり、また仕事に関する様々な情報を共有することで、組織全体により大きな貢献ができるようになれば」と期待を寄せました。