環境の変化を強みに変えて、異なる視点をつなぐ架け橋になるロハニ・スウェクサ Sweksha Lohani

2025年1月10日

研究者である父親の仕事の都合で、ネパールからタイへ、そして日本に移り住んだロハニ・スウェクサさんは今、その経験を強みに変え、自らの進路を主体的に切り拓いている。日本と他の国との架け橋になりたいと話すロハニさんのこれまでの人生を振り返って語ってもらった。

プロフィール

ロハニ・スウェクサ Sweksha Lohani

(理研BDR 呼吸器形成研究チーム 学振特別研究員-PD)

ネパール出身。2014年にカトマンズ大学理学部卒業後、2016年に大阪大学大学院生命機能研究科に入学。2018年に修士、2021年に博士の学位を取得後、大阪大学微生物病研究所特任研究員を経て2022年4月から理化学研究所特別研究員。

ネパールと日本、どちらかひとつじゃなくていい

声だけを聞いていたら、ロハニさんがネパール人であることは、誰も気がつかないだろう。流暢という言葉すら不自然なくらい、どこからどう聞いても日本人の日本語だ。6歳のときに父親の仕事の都合で日本に移り住んだロハニさんは、中学生と大学生の期間だけネパールに戻ったが、今となっては日本で暮らしている年月の方が長くなった。

ネパールと日本、どちらにより強くアイデンティティを感じているのかと尋ねると、ロハニさんは即答はせず、言葉を選びながら、ゆっくりと説明をしてくれた。

「日本で生活している期間が長いので、今のわたしの考え方は、日本人に近い部分があると思います。でも、日本にいると、見た目は外国人なので外国人として扱われます。一方で、ネパールに帰ると、考え方がネパール人と異なるところがあるので外国人のように思われてしまうこともあります。自分は、日本にもネパールにも属することができないという葛藤がずっとありました。しかし、その葛藤が最近になって和らぎました。日本人的な考え方をする自分も、ネパール人的な考え方をする自分も、どちらも自分だと思えるようになったからです。どちらも持っていることは特別であって、どちらかに属す必要があると自分で決めつけなくていいし、悩む必要がない。そんなふうに思えるようになったのは、本当に最近です」

研究者である父親の仕事の関係で、引っ越しや転校を繰り返す少女時代を過ごした。5歳のときにはタイで暮らし、6歳で日本に来た。日本に来たときはまだ幼かったので外国に暮らすことに対する不安よりもワクワクした気持ちの方が大きかった。言語や文化の違いはあったが、友達もすぐできた。中学校に上がる時には祖父母の介護のためにネパールに戻ることになった。中学校はネパールで通い、高校進学前に日本に戻って、日本の中学に通い、高校に進学した。

小学生や10代の多感な時期に、せっかく慣れて友達ができたのに、転校することになる日々は大変だったはずだ。だが、そんな暮らしをロハニさんは「新しい環境に適応する力が身についた」とポジティブに捉えている。そのおかげで、彼女は変化を恐れることなく、自分にとってベストだと思える道を選択できるようになったのかもしれない。

初心を思い出せばまた頑張れる

高校を卒業したロハニさんは、日本の大学ではなくネパールの大学を選び、家族と離れて寮暮らしをする選択をした。日本の高校を出て、家族も日本に住んでいるのだから、そのまま日本で進学した方がスムーズだっただろう。それなのになぜ、ネパールに戻ることを選んだのだろうか。

「将来のキャリアを考えたときに、英語の力を身につけておきたいと考えたからです。ネパールは国策として英語教育に力を入れていて、大学の授業は英語で行われています。また、ずいぶんネパールを離れていたので、もっと母国のことを知りたいという思いもありました」

入学してしばらくは、英語で行われる授業についていくのが一苦労だった。教育システムも、授業や試験の形態も日本とは違っていた。上手くいかないことも多かった。壁に突き当たったとき、ロハニさんはとことん落ち込むことにしていると話す。そのときも、もう立ち直れないのではないかと思うほど泣いて、落ち込んだ。どん底まで落ちれば、あとは浮上するしかない。そこには、ロハニさんなりの、乗り越えるための方法論がある。

「もうこれ以上落ち込めないというくらい落ち込んだあとに、そもそも何でこんな大変なことをしているのか、当初の目的を思い出します。いったん初心に返るのです。そうすれば、もう一度頑張ろうという気持ちが湧いてきます」

もちろん一人の力だけで乗り越えてきたわけではない。大学生のときは、ルームメイトやクラスメイトに助けられた。日本で一人暮らしを始めたときは、行政のサポートの手厚さに驚いた。

「ネパール人はフレンドリーで、困っていたらすぐ話しかけてくれます。一方、日本人はシャイなので積極的に話しかけてくれるわけではないですが、こちらが助けを求めたら丁寧に教えてくれます。ネパール人も日本人も親切なところは共通しています」

見えるのに見えない上皮細胞の魅力に惹かれて

ロハニさんが研究者になることを決めたのは、大学生のときだった。祖母が病気になり、その治療の過程で生命科学の発展を目の当たりにした。もっと詳しく学びたいと思ったが、ネパールには、最先端の分子生物学を研究する設備や環境が整っている大学は多くはなかった。そのため大学院は日本で探すことにした。生命科学の研究が進んでいることと、住み慣れた国であるという2つの条件が、ロハニさんを再び日本へ呼び戻した。

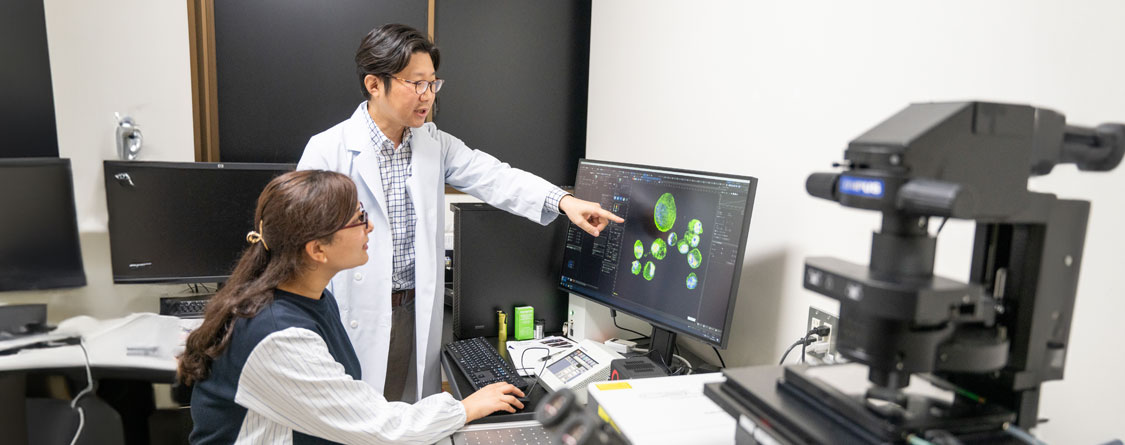

「大阪大学大学院の生命機能研究科に入学し、微生物病研究所の三木裕明教授(現:京都大学教授)のもとで、がんを抑制する体の恒常性維持のメカニズムに関する研究をしました。がんで高発現し悪性化を促進するPRLという分子が、正常細胞ではどのような働きを持つのかを調べたのです。さまざまな生化学実験を進めるうちに、上皮細胞の培養系で興味深い表現型が出現する現象を発見しました。その現象をきっかけに、次第に上皮細胞そのものに強く惹かれるようになりました」

上皮細胞は、皮膚や臓器の表面などを覆う細胞だ。皮膚ならば肉眼で見えるし、傷がついたときに再生していく様子も観察できる。そんな身近な細胞であるのに、未だに再生のメカニズムや、細胞密度を維持する恒常性の仕組みなど、明らかになっていないことがまだまだある。見えているのに見えないところが面白いのだと、ロハニさんは話す。

「博士課程修了後は上皮細胞や再生に関する研究をしたいと考えるようになりました。そこで候補として浮上したのが、理研の呼吸器形成研究チームで、上皮細胞の再生に関するテーマで研究員の募集があり、直接応募しました。研究員として採用していただけたので、現在は、チームリーダーの森本充先生のもとで、肺に存在する幹細胞の損傷再生に関する研究を行っています」

理研に来て広がった将来の選択肢

博士課程修了後のキャリアを検討する中で、候補として考えた研究室が理研の研究室だったことは、ロハニさんの選択を後押しした。理研には多様な研究者がいて、コラボレーションも盛んであることを知っていたからだ。「今後の自分の視野を広げるのにいい場所だ」と考えた。

実際に理研で働き始めて広がったのは研究についての視野だけではなかった。将来のキャリアについても、ヒントを得られた。

「理研にいると、企業に所属する研究者の発表を聞く機会がよくあります。わたしは最初、将来はアカデミアで研究することだけをイメージしていたのですが、企業の方々が生き生きと研究をされている様子が伝わってきたことで、選択肢を狭めず、もっといろいろチャレンジしてみようと思うようになりました。研究職を続けたいと考えていますが、どこで続けるかについては、自分の強みを活かせる場所を探していきたいです」

現在もワークライフバランスを大事にしながら働いているロハニさんだが、この先、結婚をしたり子どもを育てたりすることになれば、働き方も変わってくる。プライベートとワークの両立に悩むこともあるだろう。ロハニさんは、女性のキャリア形成を考えるうえで、理研BDRで2021年から行われている「Women and Future in Science」と題したセミナーシリーズや、キャリア形成のためのフォーラムであるBDR Launchpad、企業の人も参加するLuncheonセミナーも役立っていると話す。

「Women and Future in Scienceセミナーでは、主にアカデミアにおられる女性研究者の方の講演が行われます。BDR LaunchpadやLuncheonセミナーでは、ノンアカデミックなところにおられる方のセミナーもあります。アカデミアからノンアカデミアに移られた方の話や、その逆にノンアカデミアからアカデミアに移られた方の話も聞くことができ、とても参考になりました。人のバックグラウンドや考え方はそれぞれ違いますが、それでも、すでに活躍されている方々の話を聞くと、自分の将来を考えるうえで視野が広がるので助かります」

将来的には、日本やネパール以外の国で仕事をすることも視野に入れていると話すロハニさん。これまでもさまざまな環境変化に対応し、そのたびに成長してきた彼女にとって、環境の変化はその苦労を上回るメリットのあるポジティブな出来事だ。

「これまでの自分の経験を振り返ってみると、変化を恐れずに挑戦し続けると、そのたびに自分が成長していきます。そのことはすぐにはわからないかもしれないですが、後で振り返ったときに実感することができます。たとえ、挑戦の結果、うまくいかなかったとしても、別の道を見つけて進むことができます。ネパール人で、かつ日本に長く住んで日本に馴染んでいる。そんな自分のバックグラウンドを活かして、日本やネパールと他の国との架け橋になるようなことができたら嬉しいですね」

文:寒竹泉美(小説家・理系ライター)

取材日:2024年9月24日