結婚、海外での出産と子育て

柔軟な決断が導く研究者のキャリア

播磨 有希子 / 川口 喬吾

2023年4月13日

発生生物学が専門の播磨有希子さんと、生物物理学が専門の川口喬吾さんは、理研BDRに所属する研究者だ。ふたりは夫妻だが、ここで出会ったわけではない。さまざまなライフイベントを一緒に乗り越えて、BDRにたどり着いた。家族であり科学を追究する同志でもあるふたりは、並んで座っている様子を見るだけで、お互いに信頼し合っていることが伝わってくる。ここまでの歩みについて話を聞いた。

プロフィール

播磨有希子

(理研BDR比較コネクトミクス研究チーム 基礎科学特別研究員)

2013年京都大学大学院生命科学研究科博士課程修了。博士(生命科学)。影山龍一郎教授の下、学位を取得し同研究室の博士研究員を行う。2017年より渡米。ハーバード大学医学大学院のOlivier Pourquié(オリビエ・プルキエ)研究室で海外学振研究員として従事。2018年8月に帰国。育児休暇を経て、2020年10月より現職。

川口喬吾

(理研BDR生体非平衡物理学理研白眉研究チーム チームリーダー)

2015年東京大学大学院理学系研究科物理学専攻修了。博士(理学)。2015年から渡米し、2018年8月までハーバード大学医学大学院システム生物学分野Allon Klein(アロン・クライン)研究室で博士研究員を勤めた後、9月から現職。2021年4月から神戸大学大学院医学研究科客員准教授、2022年4月から大阪大学大学院招聘准教授も兼任する。

結婚によって広がった可能性

研究者は、あらかじめ将来の計画を立てておくことが難しい職業だ。コツコツと積み上げてきた研究の成果がいつ実るのか、わからない。実力だけでなく運にも左右される。望むタイミングで自分の専門や興味とマッチした就職先を見つけられるとも限らない。常勤職を得るまでは、勤務地も数年ごとに転々と変わりがちだ。いつかは家庭を持ちたいと望んでいても、家庭と研究者のキャリア形成を両立させられるのか、不安を感じている若い研究者は多いかもしれない。

播磨さんと川口さんは結婚して6年目になる研究者夫妻だ。海外留学や、留学先での出産・子育て、そして帰国後に2人目の出産。数々のライフイベントをふたりで協力して乗り越えてきた。

アメリカでの出産と子育てについて、播磨さんは「冷静に考えていたら、何も行動を起こせなかったかもしれませんね」と言って笑う。

「あまり深く考えていなかったかも」と、川口さんも同意する。

「僕が学生だったとき、留学先で出産や子育てをする先輩たちが不思議でした。大変なことはわかっているのに、なぜ、わざわざ海外で出産するのか、わからなかったのです。でも、自分たちが経験してみて、仕方がないことなんだなと思いました。年齢的にどうしても、海外に出て研究者としてがむしゃらにがんばる時期と結婚や出産のタイミングがかぶってしまいますから」

川口さんがポスドクとしてアメリカに留学することは、ふたりが交際する前から決まっていた。留学してしまうと日本にいつ帰国できるのかはわからない。結婚しても、どちらかが勤務先を変えない限り、一緒に住むことは叶わない――そう考えた播磨さんは、自分もアメリカに行くことを決意して、海外学振研究員に応募する書類を書いた。

「結婚というきっかけがなかったら、わたしは日本で同じプロジェクトを続けていたと思います。それでももちろんよかったかもしれませんが、海外のラボに行ったことで、分野が違う研究の経験を積むこともできました。研究者としての幅も広がり、留学してよかったと思います」

タイムリミットがあったから、成し得たこと

川口さんが先に渡米し、2年後に、播磨さんもアメリカへ渡った。播磨さんの勤務先は川口さんの所属する研究室と同じボストンにあるハーバード大学医学大学院で見つかった。分野が比較的近い研究者同士なら、同じ勤務地を選ぶことも不可能ではない。これは、研究者同士の結婚の利点のひとつかもしれない。

「行く前はボストンでの生活に不安を感じていましたが、夫が先に生活の基盤を築いてくれていたこともあって、行ってみるとすぐに慣れました」

播磨さんがアメリカに来たのを機に、川口さんはそれまで住んでいたシェアハウスを出て、ふたりで住む家を探した。ボストンは家賃が高く、ふたりが借りることができたのは、クーラーもエレベーターもない建物の4階の部屋だった。

研究生活は順調だったが、日常生活では文化の違いから戸惑うことも多かった。播磨さんが妊娠してからは、日本とアメリカの病院の制度の違いに振り回された。

「産婦人科に行こうと思い立って、行きつけの病院が見つかるまでに1ヶ月ぐらいかかりました。問い合わせをしても電話をたらい回しにされて、なかなかたどり着けなかったんです」と、播磨さん。

先にアメリカに住んでいた川口さんも、病院のシステムまではわかっていなかった。

「まず、かかりつけの医師を見つけて、その人にアポイントを取ってもらうというのがアメリカの方法でした。そういう事情を僕たちはわかっていなくて、慣れるまでは大変でした」

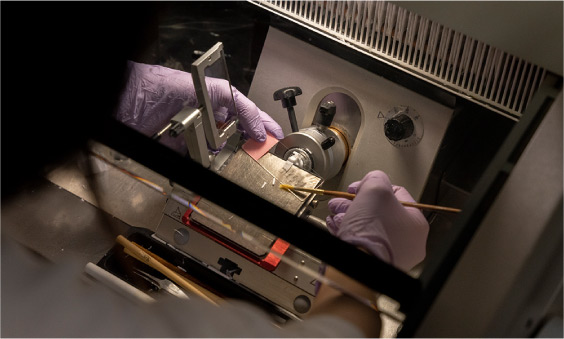

出産するとしばらくは実験に集中できなくなるだろうと考えた播磨さんは、少しでも多くの実験データを取ろうと熱心に働いた。そんな折、川口さんが理研に就職が決まり、1年後に帰国することになった。すでに3年間アメリカで研究し、成果をまとめる見通しが立っていた川口さんと違って、播磨さんはまだこれからというところだった。

播磨さんのアメリカでの研究生活に、決定的なタイムリミットが生じた。データの解析や論文の執筆なら日本に帰ってからでもできるが、実験は研究環境が変わってしまうと一から立ち上げる必要が出てくるため、これまでの続きとしてデータを取るのは難しくなる。帰国までに自分の仕事をまとめたい播磨さんは、猛烈に実験を続けた。

川口さんいわく、当時の播磨さんは「鬼気迫る」様子だったそうだ。

「正直に言うと僕は、いくらなんでもそんな短期間で結果を出すのは無理だろうと思っていました。それなのに、妻はすごく頑張ってデータを取り切って成果をまとめるところまでいったので本当に驚きました」

大きくなっていくお腹を抱え、播磨さんはどんなことを考えて実験をしていたのだろうか。

「とにかく必死でした。目の前のことをやりきる以外は何も考えていなかったかもしれません。出産や帰国のようなタイムリミットが設けられたからこそ、あそこまで頑張れたのだと思います」

播磨さんは出産のぎりぎりまで実験をした。研究室が出産する病院の中にあったため家にひとりでいるよりも安心で、もしものときは研究室からラボメンバーに運んでもらえばいいと考えていたそうだ。

「出産の兆候が現れ始めた頃に、ゆっくり歩けばきっと大丈夫!……と次の実験の仕込みを始めていたら、ボスに『あなたは赤ちゃんを優先してください』と言われて、ようやく目を覚ますことができました」

翌日に無事出産して子供が誕生したが、まだ実験が残っていた。できるだけ自分で子供の世話をしたいのに、残った実験もしなければならない。そんな葛藤を抱えた播磨さんが川口さんと相談して出した結論は、復帰から帰国までの3ヶ月間は保育所に預けずに夫婦で交代しながら頑張ってみるということだった。 午前中は、川口さんが赤ん坊の世話をし、播磨さんがラボで実験をする。昼頃に播磨さんが急いで帰宅し、交代で川口さんが研究室に行く。

クーラーもエレベーターもない部屋は、子育てに適した環境ではなかった。ベビーカーと子どもを抱えて階段を登り降りし、暑さにもうろうとしながら子どもをあやした日々を「一生忘れない」と川口さんは苦笑する。帰国前の3週間は、播磨さんの両親がアメリカに来てサポートをしてくれた。ようやく一息つけて助かったとふたりは話す。

妊娠するのがあと1年遅ければ、日本で出産できたかもしれない。もしくは、最初からアメリカで子育てをすると決めていれば、もっと違う部屋を借りることができたかもしれない。だが、それは結果論だ。川口さんの就職も、たまたまちょうどいいタイミングで日本の理研に決まっただけで、海外に留まる可能性もあった。不透明な未来の顔色を窺ってじりじりと待つのではなく、行動してから考える。そのほうが2人の性に合っていたのだろう。

もっと自由にはみ出してもいい

2018年の夏にふたりは帰国した。川口さんは生体非平衡物理学理研白眉研究チームのチームリーダーとして、神戸のBDRにラボを起ち上げた。播磨さんは、育児をしながらアメリカでの研究成果を家で解析し、足りない実験は留学先のラボメンバーに協力してもらい、なんとか論文をまとめた。

半年の育休のあと、そろそろ働こうと考えて理研の基礎科学特別研究員に応募した。基礎科学特別研究員は若手研究者のための職で、応募できるのは博士号を取得して5年以内という条件がつく。

ただし、産休・育休によって研究を中断していた時期は除外して計算されるため、播磨さんには応募資格があった。そして、見事採用された。

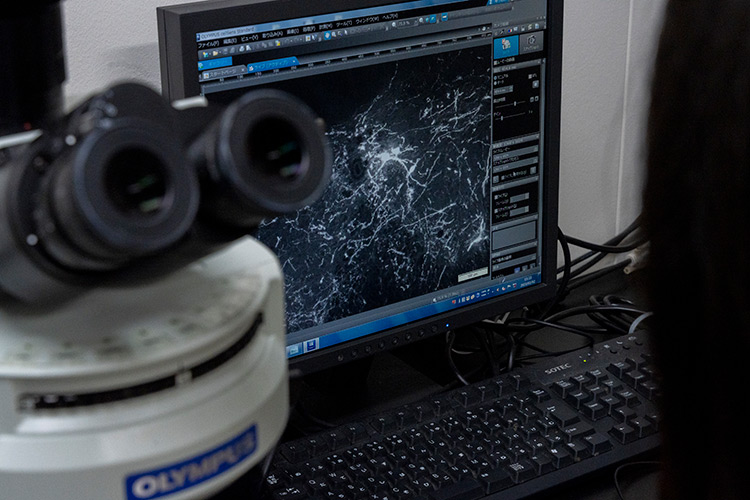

現在ふたりは、同じ建物の隣の研究室で働いている。播磨さんが所属するのは比較コネクトミクス研究チームの宮道和成チームリーダーの研究室だ。大学院や留学先で神経の発生や体節形成のメカニズムを研究していた播磨さんだが、現在は臓器の機能を支配する神経回路を研究対象にしている。

「わたしのサイエンスの関心は今は医療応用にあります。研究によって、新しい治療法の開発などにつながる現象を見つけたいです。今まで3つのラボを移動してきました。それぞれの時期で、研究対象や分野は移り変わっていますが、複数の分野を経験したことを活かして、最終的には新しい研究ができたらいいなと考えています」

一方、川口さんの興味は、医療応用とは別のところにある。「生命現象というのは多様で、まだまだわからないことがたくさんありますが、それでも未知の共通した法則がたくさんあるはずです。そのルールをどのように工夫して抽出するかが、僕の関心の中心です」

学部時代から政治や経済など、物理以外の分野も興味があった川口さんは、物理一筋の同級生と比べて、移り気な自分は研究者に向いていないのではないかと思っていたそうです。しかし、アメリカに研究留学をしてみると、アーティストをやってから大学院に来た人や、一度起業してたけれど会社経営に飽きたから研究の世界に戻ってきたポスドクなど、変わった人生を歩んでいる人がいくらでもいることを知りました。日本で培われた固定観念が、完全に引きはがされたと川口さんは話します。

「若いときは他の人との違いを過度に意識したり、他人からのアドバイスに不安を覚えたりしていました。今思えば、まったく必要のない心配を結構していたなと思います。研究者としてどうやって生きるかと考えたときにも、どうしても業界内のロールモデルや多数派の人生を参考にしてしまいがちですが、本当はもっと自由でいいのだと思います」

播磨さんも後輩の女性研究者へ、次のようなエールを送る。「わたしが大学院生の頃は、親や周囲からのヘルプや恵まれた経済環境などがないと女性が家庭を持って研究を続けていくのは難しいとよく言われていました。タイムリミットまでに成果が出ないと次の就職先が見つかりづらく、出産や育児に時間を取られる女性にとって不利な状況は変わりません。

しかし今は、産休育休などの研究所の制度に加えて、家電の進化や家事などの外部委託の選択肢が増え、育児と仕事の両立への理解も広まっているなど、さまざまな条件が改善されていて、10年前より女性研究者も働きやすい環境になっていると思います」

ふたりとも理研は働きやすい環境だと口を揃える。その理由として、近隣に保育所がいくつもあることや制度的なサポートがあること以外に、同世代の研究者が多いことも挙げた。

「わたしの所属しているラボでは5人の研究者が幼児を育てています」と播磨さん。5人のうち、播磨さん以外は男性だ。性別は違っていても、ライフステージが重なっていれば生活が想像でき、勤務形態もお互いに配慮をしやすくなる。土日は休みで、平日も多くの人が18時前には帰る。その代わり、集中して研究を行う。土日も関係なく夜中まで研究をしていた大学院時代と大きく違う。

ふたりは現在、子どもを保育園に預けて研究をしている。朝は川口さんが連れて行き、夕方は播磨さんが迎えにいく。

口を揃えて、ここまではうまく行ったけど、この先はどうなるかわからないとふたりは笑うが、きっと何が起きても力を合わせて柔軟に乗り越えていくのだろう。不安に駆られて立ち止まっているのはもったいない、そう思えるインタビューだった。

文:寒竹泉美(小説家・理系ライター)

取材日:2023年2月2日