中高生のための夏の特別授業「新型コロナウイルスに挑む生命科学・計算科学」を開催

2020年8月21日

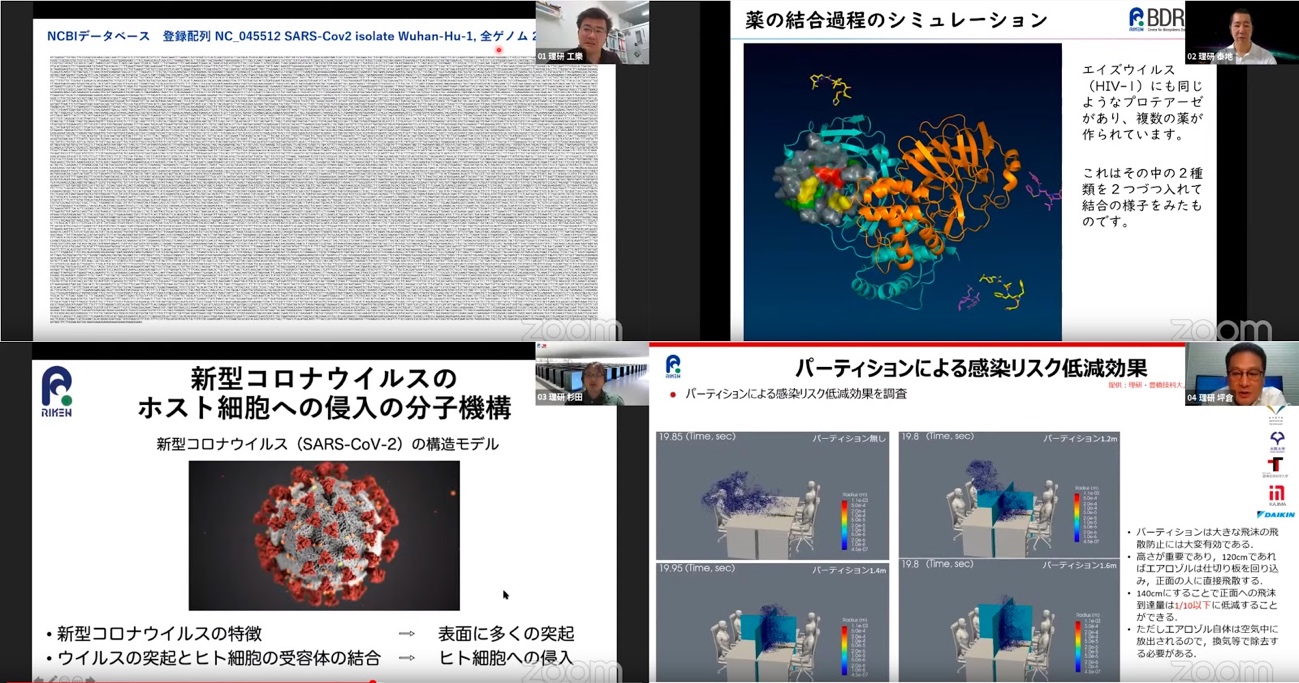

新型コロナウイルスによるイベントの中止が続く中、全国の中高生に生の熱い科学の話を届けたいと、理研BDRおよび理研R-CCSの研究者によるオンラインライブ授業を8月17日17時から2時間、ウェブ会議システムZoomおよびYouTubeで配信しました。

理研BDRからは工樂樹洋チームリーダー(分子配列比較解析チーム)、泰地真弘人チームリーダー(計算分子設計研究チーム)、杉田有治チームリーダー(分子機能シミュレーション研究チーム)の3名が授業を行いました。

1限目の工樂チームリーダーは生物の設計図としてのDNAを用いた研究について、公開されている新型コロナウイルスの全ゲノム情報を例に、目に見えないDNA情報の重要性やいつでもどこでも研究できることへのこだわりについてお話しました。また、ステイホーム実験の例として、公開されている遺伝子データベースの探索法も実演しました。

2限目の泰地チームリーダーは、計算機科学を軸に化学から始まって生物物理や天体物理、統計学を渡り歩いてたどり着いた現在に至るまでの道程や、専用計算機の開発とそれを使ったコロナウイルスのタンパク質のシミュレーションについて詳しく説明しました。高校で習う物理・化学・生物・地学・数学・情報の全ての分野を網羅した話に圧倒されました。

3限目の杉田チームリーダーはスーパーコンピューター「富岳」を用いた新型コロナウイルスの表面のタンパク質の動きのシミュレーションを解説。理論・計算化学におけるスパコンの重要性や、そのスパコンの中で分子の動きを解析するソフトウェアの開発について熱く語りました。

また4限目は理研R-CCSの坪倉誠チームリーダーが、ウイルスを含む飛沫やエアロゾルの拡散についてシミュレーション結果を交えながらお話しました。

中高生限定のZoom参加者は直接質問ができましたが、さまざまな質問が寄せられました。終了後のアンケートには「難しかったがおもしろかった」「2時間じっくり生命科学や計算科学の話を聞くことができて、今後の参考になりそう」「タイムリーなトピックというだけでなく、重要な研究を垣間見ることができて有意義だった」「また機会があればぜひ参加したい」といった声が寄せられました。

当日の様子は下記のリンクからご覧いただけます。

関連リンク